Ikambere

Ikambere agit pour l’autonomie des femmes et l’équité en santé. Son nom – « la maison accueillante » en kinyarwanda – illustre sa philosophie d’accueil inconditionnel depuis 1997.

Sa mission sociale comprend :

- l’accompagnement vers l’autonomie des femmes vivant avec une maladie chronique ;

- l’amélioration de l’accès aux droits et aux soins par la médiation en santé ;

- le renforcement des pratiques professionnelles en santé publique ;

Pour ce faire, trois centres ont déjà été déployés :

- la Maison accueillante à Saint-Denis, dédiée aux femmes vivant avec le VIH ;

- la Maison apaisante à Ivry-sur-Seine, pour les femmes atteintes de diabète, d’obésité ou d’hypertension ;

- la Maison reposante à Nesles-la-Vallée, qui propose des séjours de répit ;

L’association a déjà accompagné plus de 600 femmes, dont une majorité en situation de grande précarité. Son équipe pluridisciplinaire leur propose :

- le suivi social et l’accès aux droits ;

- l’insertion professionnelle ;

- un dispositif d’hébergement transitoire ;

- l’éducation thérapeutique et la médiation en santé ;

- des activités collectives (sport adapté, nutrition, socio-esthétique) ;

Chaque femme accompagnée dans son parcours d’autonomisation est une victoire contre les inégalités sociales et de santé. Ikambere poursuit sans relâche son combat pour que ces femmes puissent retrouver dignité et capacité d’agir.

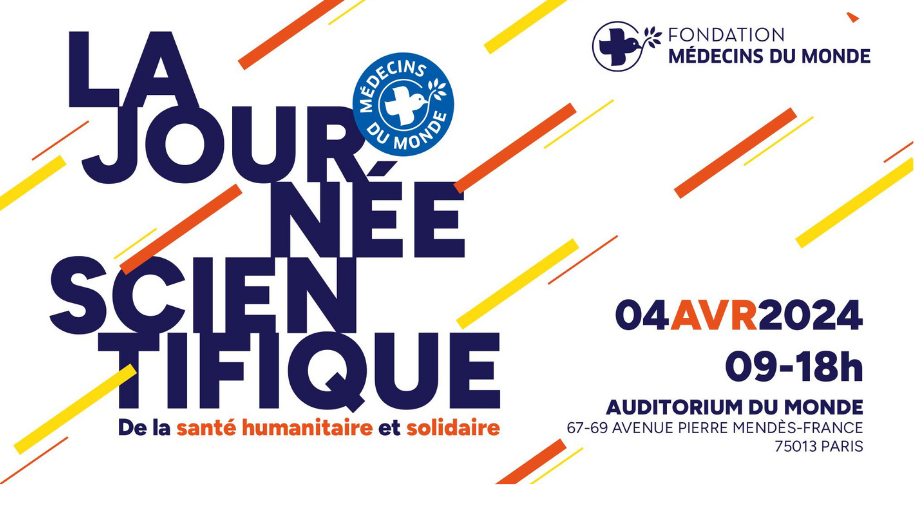

Journée Scientifique Médecins du Monde

La 9ème édition de la Journée scientifique de la santé et de l’humanitaire a exploré l’intervention pour et avec les populations en situation de précarité : comprendre, agir et transformer. Cet événement se concentre en effet sur :

- les grands enjeux de santé, de précarité et d’action humanitaire ;

- les dernières avancées de la recherche médico-sociale ;

- l’influence à donner à ces travaux dans les politiques publiques ;

Sont notamment intervenus à cette occasion :

- Dr. Florence Rigal, Dr Jean-François Corty, Matthias Thibeaud, Agnès Gillino, Pauline Bignon, Charlotte de Thoury, Juan Diego Poveda Avila, de Médecins de Monde ;

- Catherine Giboin, de la Fondation Médecins du Monde ;

- Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Directrice de l’Institut Convergences Migrations ;

- Cécile Riou, Secrétaire générale adjointe de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ;

- Patrick Boucheron, Professeur au Collège de France ;

- Bridget Draper, Senior Research Officer au Burnet Institute ;

- Annie Madden, Project Lead à l’International Network of People Who Use Drugs (INPUD) ;

- Mélanie Tarabbo, Responsable médicale opérationnelle à ALIMA ;

- Sofia Payotte, Chercheuse en psychologie sociale ;

Les débats ont permis de partager des pistes d’actions concrètes pour améliorer l’accès aux soins et aux droits. Car pour Médecins du Monde, il est essentiel d’approfondir les connaissances pour transformer les politiques publiques en vue de mieux répondre aux défis de la précarité.

Paloma

En France, une lutte essentielle se met en place pour les droits des travailleur.se.s du sexe.

Paloma, association née en 2017 avec le soutien de Médecins du Monde, fait preuve d’un engagement sans faille.

Son approche, résolument communautaire, place les personnes concernées au cœur de l’action :

- Reconnaître leurs compétences et capacités à agir pour leur santé ;

- Promouvoir la réduction des risques liés à leur activité ;

- Les impliquer pleinement au sein de l’organisation et des prises de décision ;

Car pour Paloma, l’accompagnement ne peut être vertueux que s’il s’affranchit de tout jugement moral. L’association se fixe donc deux objectifs indissociables :

- Identifier et lever les obstacles à l’accès aux droits et aux soins;

- Proposer aux personnes qui le souhaitent un suivi social, mais seulement sur leur demande expresse;

Dans cette quête de justice et de dignité, Paloma fait figure de pionnière :

- En révélant les mesures protectrices encore trop souvent bafouées ;

- En renforçant par tous les moyens le pouvoir d’agir et l’autonomie des travailleur.se.s du sexe ;

Chaque nouvelle voix libérée, est une avancée contre les discriminations et les violences subies. Un pas de plus vers l’équité et le respect de tou.te.s.

Revue Alternatives Humanitaires

Trois fois par an, ses numéros bilingues français-anglais, disponibles en version imprimée (700 à 800 exemplaires diffusés) et en ligne (5000 à 6500 visiteurs par mois sur le site), proposent un espace privilégié de réflexion, d’échanges et d’approfondissement sur les grands enjeux de l’action caritative. L’édition papier est envoyée à tous les partenaires financiers, universitaires et abonnés.

En 2024, la revue a poursuivi sa dynamique éditoriale exigeante, avec des thématiques ancrées dans les réalités contemporaines du secteur humanitaire :

- Numéro 25 (mars 2024) – Crises alimentaires : quel rôle pour les acteurs humanitaires ? ;

- Numéro 26 (juillet 2024) – Le travail humanitaire aujourd’hui : état des lieux ;

- Numéro 27 (novembre 2024) – Ukraine-Gaza : regards croisés ;

À chaque numéro, experts reconnus et voix nouvelles croisent leurs regards pour analyser, décrypter, proposer des pistes d’évolution. Avec une ligne de conduite : porter un regard sincère et exigeant sur un monde humanitaire en perpétuel mouvement.

Cette liberté de ton, cette rigueur dans le questionnement font d’Alternatives Humanitaires un acteur incontournable du débat d’idées. Une voix qui bouscule les évidences pour faire avancer la réflexion et l’action.

Roses d'Acier

En France, une force solidaire et déterminée œuvre pour les droits des femmes migrantes chinoises.

Les Roses d’Acier, association créée en 2014 avec Médecins du Monde, visent notamment à :

- Lutter pour l’accès aux droits et l’accès à la santé ;

- Favoriser l’entraide communautaire ;

- Combattre les discriminations ;

L’association vient aujourd’hui en soutien à plus de 600 femmes en France en situation de grande précarité ou travailleuses du sexe.

En 2024, plus de 320 adhérentes sont rassemblées sous la bannière de cette association communautaire. Leur engagement leur permet de décider du développement de l’association et de tisser un sentiment d’appartenance à une communauté solidaire.

Car au-delà de rendre accessibles des services essentiels – permanences d’accueil, ateliers sociolinguistiques, petits-déjeuners collectifs – Les Roses d’Acier se battent pour redonner force et dignité à chacune.

A l’été 2024, Roses d’Acier a permis à 40 femmes de partir dans le sud de la France durant 5 jours pour se ressourcer, marquant ainsi une rupture avec leur quotidien.

Grâce aux Roses d’Acier, les femmes poursuivent leurs actions pour faire reculer les discriminations et les violences.

Chaque femme accompagnée dans son émancipation est une victoire contre les injustices.

Sindiane

Marseille, une démarche pluridisciplinaire se déploie pour soutenir les femmes et les personnes LGBTQIA+ réfugiées et exilées dans leur parcours de reconstruction.

Porté par 3 travailleuses, elles-mêmes en exil – médiatrices de santé, psychologue, interprète, – et d’une juriste française, le programme Sindiane développe depuis 2017 une approche pluridisciplinaire et multiculturelle hors-norme.

Son objectif ? Apporter un soutien global à ces femmes trop souvent invisibilisées, en concentrant ses efforts sur deux axes indissociables :

- Prévenir les traumatismes psychiques et favoriser le rétablissement ;

- Promouvoir la santé sexuelle dans une approche de réduction des risques ;

Pour ce faire, Sindiane déploie un accompagnement continu, dans la langue maternelle des bénéficiaires quand c’est possible :

- Groupes de parole et d’auto-support animés par les pairs;

- Ateliers d’art-thérapie pour favoriser l’expression;

- Séances d’écoute psychologique spécialisée;

- Consultations juridiques sur les droits et parcours;

- Sensibilisation à la santé sexuelle et à la contraception;

Avec le soutien de la Fondation Médecins du Monde, Sindiane poursuit son engagement résolu : permettre à près de 250 femmes par an de retrouver force, dignité et pouvoir d’agir. Une démarche pionnière qui fait émerger des solutions concrètes pour l’émancipation de ces femmes réfugiées, trop longtemps restées dans l’ombre.